疲労が取れない5つの原因とは?生活習慣を見直し疲れを解消するための方法を解説

現代社会において、多くの人が疲労に悩まされているのが現状です。仕事や家事、育児などで忙しい毎日を送る中で、十分な休息が取れず、慢性的な疲れを抱えている人も多くいます。この記事では疲労が取れない原因や、健康維持をサポートする方法について詳しく解説します。

本記事を読めば、自分に合った健康を維持する方法を見つけ、より健康的で充実した生活を送るためのヒントを得ることが可能です。元気な毎日を目指す方には、良質な睡眠と適切な栄養摂取、適度な運動が大切です。生活のバランスを整えて慢性的な疲れから解放され、心身ともに健康な状態を維持しましょう。

目次

- 疲労が取れない原因

・睡眠不足

・栄養不足

・運動不足

・ストレス

・生活習慣 - 疲労を感じやすい人の特徴

・完璧主義の人

・ 責任感が強い人

・周囲の目を気にする人 - 効果的な疲労の解消方法

・良質な睡眠を取る

・栄養バランスを整える

・適度に運動する

・ストレスを管理する

・生活リズムを整える - 疲労感がある人に適した食事

・疲労を感じたときに食べたい食品

・栄養素が豊富なスーパーフード - 疲労が取れないときによくある質問

・疲労を溜めないコツは?

・疲労が原因で病気になることはある?

・病院に行くべきタイミングは? - まとめ

疲労が取れない原因

疲労が取れない原因は、日常生活のさまざまな要因が複雑に絡み合っています。疲労が取れない主な原因は以下のとおりです。

| • 睡眠不足 • 栄養不足 • 運動不足 • ストレス • 生活習慣 |

睡眠不足

睡眠不足は疲労が取れない原因の一つです。十分な睡眠時間を確保できていないと、体も心も休まりません。不規則な睡眠パターンや夜型の生活、ブルーライトが睡眠不足を加速させます。ストレスや不安も、睡眠を取れない要因の一つです。

| 浅い睡眠や中途覚醒が多いと、十分な休息が得られません。睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害も、睡眠の質を低下させます。生活習慣も、睡眠に影響を与える要素です。カフェインの過剰摂取やアルコールの摂取は、睡眠の質を悪化させます。温度や湿度、騒音などの寝室環境の問題も、良質な睡眠を妨げる要因です。 |

心地良い睡眠にするには、規則正しい睡眠習慣を身に付けましょう。就寝時間と起床時間を一定にし、睡眠環境を整えると、快適な眠りを促します。

栄養不足

栄養不足は、疲労が取れない原因の一つです。適切な栄養摂取ができていないと、体の回復力が低下し、疲労が溜まりやすくなります。特に以下の栄養素の不足に注意が必要です。

| • タンパク質 • ビタミンB群 • ビタミンC • 鉄分 • マグネシウム |

タンパク質不足は筋力を低下させ、ビタミンB群不足はエネルギーを産生しづらくします。ビタミンC不足は、病気の抵抗力低下させる要因です。鉄分不足は赤血球の酸素運搬能力を低下させます。マグネシウム不足は、筋肉の緊張と疲労を招きます。

必要な栄養素を十分に摂取するためには、バランスの良い食事を心がけましょう。主食や主菜、副菜をそろえ、毎食にさまざまな食材を取り入れます。疲れやすい方は、意識して栄養バランスを整えることが重要です。栄養不足を改善させ、日々の生活をより快適にしましょう。

» 栄養素 | 健康長寿ネット(外部サイト)

運動不足

運動不足は、慢性的な疲労の原因です。運動不足が続くと、新陳代謝が低下し、血液や水分の循環が悪くなります。新陳代謝が低下すると、エネルギーの消費が減少し、疲れやすくなります。筋肉量の減少は、疲労の解消を低下させる要因です。睡眠の質や循環器系、免疫機能の低下を引き起こし、感染症にかかりやすくなる可能性があります。

ストレスをうまく解消できず、姿勢の悪化や筋肉の硬直を招きます。健康の課題を解決するには、定期的な運動を行うことが大切です。運動は心地良い疲労感をもたらし、リラックスを促します。

ストレス

|

• 筋肉の緊張 |

仕事や人間関係などの精神的ストレスを抱え込むと、ストレスホルモンの分泌が増加します。不安やイライラによって睡眠の質が低下したり、食欲不振や過食によって栄養バランスが崩れたりします。ストレスによる問題は、身体的な疲労を引き起こし、疲労の解消を遅らせる要因です。

疲労を溜めないためには、リラックス法や趣味の時間を持つなど、ストレス解消方法を見つけましょう。

生活習慣

不適切な生活習慣も、疲労が取れない原因の一つです。日々の過ごし方によって、疲労の解消に大きく左右します。夜型の生活は体内時計を乱し、質の良い睡眠を得にくくなります。長時間のデスクワークは体の血行を悪くし、筋肉の疲労を引き起こす要因です。

過度な飲酒や喫煙、過剰なカフェイン摂取、水分不足にも注意しましょう。健康的な生活を送るには、生活習慣を見直すことが重要です。規則正しい生活リズムを心がけ、適度に休憩を取ります。水分をこまめに摂取し、カフェインや飲酒を控えめにしましょう。

疲労を感じやすい人の特徴

疲労を感じやすい人には、以下の特徴があります。

| • 完璧主義の人 • 責任感が強い人 • 周囲の目を気にする人 |

自分の傾向を認識し、適切なバランスを保つことが大切です。休息の重要性を理解して生活習慣を改善し、疲労を感じにくい体質を作りましょう。

完璧主義の人

完璧主義の人は、常に高い基準を設定して細部にこだわりすぎるため、疲労を感じやすい傾向があります。失敗を恐れ、自己批判を抱えやすいのが特徴です。完璧主義の人は自分に過度なプレッシャーをかけ、長時間の作業をしてしまいがちです。

ストレスや不安を感じやすく、休息を取ることに罪悪感を覚える人も多くいます。完璧主義の人が疲労を解消するには、自分に対する要求を少し緩めることが大切です。適度な休息を取り、自分の限界を認識して、疲労を溜めないようにしましょう。

責任感が強い人

責任感が強い人は、仕事や責任を抱え込みすぎてしまうため、疲労を感じやすい傾向があります。常に周囲の期待に応えようとし、自分の限界を超えて頑張りすぎてしまいます。他人の仕事も引き受けたり、休息を取ることに罪悪感を覚えたりするのも、責任感が強い人の特徴です。

ノーと言うのが苦手だと、長期的に見て心身の健康に悪影響を及ぼします。休暇中も仕事のことが頭から離れず、リフレッシュできません。責任感が強いのは素晴らしい資質ですが、自分の限界を知り、適切に休息を取りましょう。周囲の協力を得ながら、バランスの取れた生活を心がけてください。

周囲の目を気にする人

周囲の目を気にする人は、常に他人の評価を気にして精神的なストレスが溜まるため、疲労を感じやすい傾向があります。周囲の目を気にする人の特徴は以下のとおりです。

| • 他人の評価を過度に気にする • 自分の行動や発言を周囲の目線で判断 • 批判や否定を恐れる • 自己主張が苦手 |

周囲の期待に応えようと無理をしたり、自分の本心や欲求を抑え込んだりして、疲労を溜めてしまいがちです。人間関係でストレスを感じやすくなり、社交的な場面で緊張しやすくなります。失敗や間違いを極端に恐れる傾向も見られます。自己肯定感が低く、自信が持てないのも周囲の目を気にする人の特徴です。

心理的な負担がかかると、身体的な疲労も感じやすくなります。疲労を解消するには、自分の価値観を大切にし、他人の評価にとらわれすぎないことが重要です。自己肯定感を高める取り組みや、ストレス管理の方法を学びましょう。

効果的な疲労の解消方法

疲労の解消には、以下の方法があります。

| • 良質な睡眠を取る • 栄養バランスを整える • 適度に運動する • ストレスを管理する • 生活リズムを整える |

組み合わせて継続的に実践すれば、心身ともにリフレッシュできます。自分に合った方法を見つけ、健やかな毎日を過ごしましょう。

» 熊本大学保健センター(外部サイト)

良質な睡眠を取る

良い睡眠は、心身の健康をサポートします。睡眠時間を確保し、快適な睡眠環境を整えることで、心身の健康を促進します。良い睡眠には、規則正しい生活リズムと快適な睡眠環境を整えることが大切です。快適な睡眠環境を作るために、室温や湿度を調整し、静かな空間を心がけましょう。

自分に合った寝具を選ぶことで、より快適な睡眠環境を整えられます。就寝前にリラックスする時間を持つことが、心地良い眠りにつながります。就寝前は、カフェインの摂取や激しい運動を控えることが望ましいです。

» 良い睡眠のために | 厚生労働省(外部サイト)

栄養バランスを整える

栄養バランスを整えることは、体の健康維持に役立ちます。バランスの取れた食事を心がければ、体に必要な栄養素を効率良く摂取することが可能です。栄養素をバランス良く摂取することで、体の機能をサポートし、健康的な生活を促進します。意識して摂取したい栄養素は、以下のとおりです。

| • タンパク質 • ビタミン • ミネラル • 炭水化物と脂質のバランス • 抗酸化物質 • 食物繊維 |

水分補給も忘れずに行いましょう。十分な水分を摂ることは、健康的な生活習慣の一部として重要です。食事の時間を決めてください。過度の糖分や脂肪の摂取は体に負担をかけ、かえって負担をかけてしまいます。健康的な食事を選択することが大切です。

必要に応じてサプリメントを活用することも考慮してください。ただし、サプリメントに頼りすぎず、バランスの取れた食事を心がけましょう。

適度に運動する

適度な運動は、心身の健康維持に役立ちます。ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの運動を取り入れると、日常生活をより快適に過ごせます。筋トレやヨガもおすすめの運動です。運動を行うことで血流が良くなり、体をすっきりさせるでしょう。週3〜4回、30分程度の運動が目安です。運動後の休息も欠かせません。

運動を始める前と終わった後は、忘れずに水分を補給しましょう。屋外で運動して太陽光を浴びることも、気分転換に役立ちます。適度な運動は、健康的な生活の一部としておすすめです。

ストレスを管理する

ストレスを管理することは、心身の健康に役立ちます。心身のバランスを整えるためには、ストレスを軽減することが大切です。趣味や運動、瞑想などの活動を通じてストレスを発散し、リラックスする時間を作りましょう。自分に合った方法を見つければ、ストレスを和らげます。

| 深呼吸やヨガ、マインドフルネスなどのリラックス法を実践するのも良い方法です。定期的に休憩を取ることも大切です。仕事や家事の合間に短い休憩を入れると、集中力を保ち、ストレスの蓄積を防げます。質の良い睡眠を確保することも、心身の健康に役立ちます。 |

タスクに優先順位を付けて管理することで、過度な負担を軽減することが可能です。重要な仕事から順に取り組み、効率的に作業を進めましょう。

生活リズムを整える

規則正しい生活習慣を身に付けることで、体調を整えることが期待できます。生活リズムを整える方法は、以下のとおりです。

| • 規則正しい就寝・起床時間 • 朝日を浴びる • 食事時間を一定に • 朝型生活への切り替え • 休日も同じリズム |

規則正しい就寝・起床時間心がけることが大切です。朝日を浴びるように心がけましょう。朝日を浴びることで、体内時計をリセットさせ、体内時計を整えることが期待されます。夜更かしを避け、早寝早起きを意識してください。午後9時以降はブルーライトを避け、体を休ませる準備をするのも大切です。

昼寝をする場合は、10〜30分程度に抑えましょう。毎日同じ時間に運動する習慣を付けると、生活リズムが整います。休日も同じリズムを保つことが望ましいです。就寝前にリラックスする時間を持つことをおすすめします。

» 健康づくりのための睡眠ガイド 2023 | 厚生労働省(外部サイト)

» 【AsianScientist】10分の昼寝でも集中力向上―シンガポールで調査|ASEANコラム&リポート|Science Portal ASEAN ASEANの科学技術の今を伝える(外部サイト)

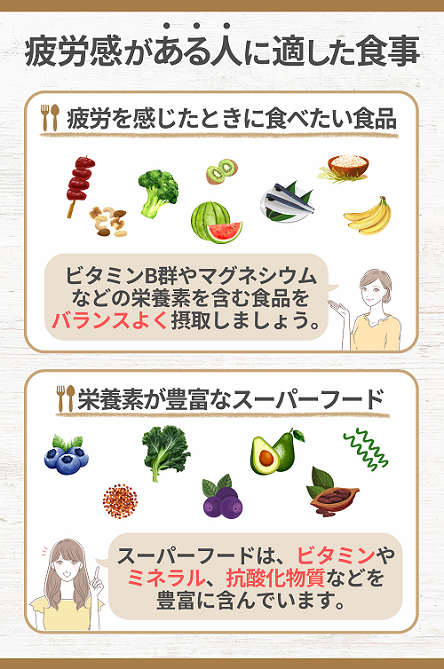

疲労感がある人に適した食事

心身をリフレッシュするには、適切な食事が重要です。栄養素が豊富な食品を取り入れましょう。

疲労を感じたときに食べたい食品

活力ある生活には、ビタミンB群やビタミンC、マグネシウム、鉄分などを含む食品をバランスよく摂りましょう。疲労を感じたときに食べたい食品は以下のとおりです。

| • レバー、魚介類、豆類、玄米 • かんきつ類、キウイ、ブロッコリー • ナッツ類、緑葉野菜、バナナ • 赤身肉、ほうれん草、レンズ豆 |

鶏肉や卵、大豆製品などのタンパク質を含む食品を積極的に摂取しましょう。青魚や亜麻仁油などのオメガ3脂肪酸を含む食品も良い選択です。抗酸化物質を含むベリー類やダークチョコレート、緑茶も、心身のリフレッシュをサポートします。

| 水分補給も大切です。スイカやキュウリ、トマトなどの水分を多く含む食品も取りましょう。炭水化物を適度に摂取するには、全粒粉パンやオートミール、さつまいもなどがおすすめです。腸内環境を整えるプロバイオティクスを含むヨーグルトやキムチ、みそなども役に立ちます。 |

栄養素を含む食品をバランス良く摂取することが健康維持に役立つとされています。個人の体質や健康状態によって適した食品は異なるため、自分に合った食事を見つけましょう。

栄養素が豊富なスーパーフード

栄養素が豊富なスーパーフードは、日々の健康維持に役立つ栄養素を含んでいます。スーパーフードには、体に必要な栄養素が凝縮されており、少量でも高い栄養価を摂取できます。代表的なスーパーフードは、以下のとおりです。

| • ブルーベリー • アサイーベリー • キヌア • チアシード • スピルリナ • カカオ • ケール • アボカド |

スーパーフードは、ビタミンやミネラル、抗酸化物質などを豊富に含みます。スーパーフードを日々の食事に取り入れることで、健康的な生活をサポートします。

疲労が取れないときによくある質問

疲労が取れないときに対するよくある質問をまとめました。

疲労を溜めないコツは?

疲労を溜めないコツは、日々の生活習慣を見直し、健康的な生活を送ることです。規則正しい生活リズムを意識し、十分な睡眠時間を確保しましょう。バランスの良い食事を心がけ、適度な運動を取り入れることも推奨されます。ストレスを軽減するためには、仕事や家事の優先順位を付け、無理をしないようにすることが大切です。

| 休憩時間を適切に取り、定期的に深呼吸やストレッチを行えば、体と心をリフレッシュできます。水分を十分に摂取し、適度に日光を浴びることも、日常生活において重要です。趣味や楽しみの時間を作り、人間関係を良好に保って、精神的なストレスも軽減しましょう。 |

過度の飲酒や喫煙を避けたり、定期的に健康診断を受けたりして、体調管理に努めることがおすすめです。健康的な習慣を続けて、日常生活をより快適に過ごすことができるでしょう。

疲労が原因で病気になることはある?

慢性的な疲労は、健康上の問題を引き起こす可能性があります。慢性的な疲労によって高まる病気のリスクは以下のとおりです。

| • 感染症 • 心臓病・高血圧 • 精神疾患 • 睡眠障害 • 消化器系の問題 • 慢性疲労症候群 |

慢性的な疲労は、体のホルモンバランスや、集中力、記憶力に影響を及ぼすことがあります。筋肉や関節に不快を感じる場合もあります。疲労が蓄積すると、体調を整えるのに時間がかかる場合があるため、疲れが長期間続く場合は医療機関に相談しましょう。

病院に行くべきタイミングは?

病院に行くべきタイミングは、疲労が長期間続く場合や症状が悪化している場合です。慢性的な疲労が2週間以上続いている状態や、日常生活に支障をきたすほどの強い疲労感があるときは要注意です。十分な休養を取っても疲労が改善しないときも、医療機関での診察を受けましょう。

| 疲労に加えて発熱や体重減少などの症状がある場合や、急激な疲労感の増加や突然の体調変化があるときも、受診がおすすめです。不安や抑うつ、集中力低下などの精神的な症状が併発している場合や、睡眠障害が長期間続いている場合も受診すべきです。医師は詳しい問診や検査を行い、適切な治療法を提案してくれます。 |

早めの受診で重症化を防ぎ、健康を取り戻しましょう。

まとめ

疲労を溜めないことは、健康的な生活に欠かせません。疲れが取れない場合には、生活習慣の見直しから始めましょう。睡眠や栄養、運動、ストレス管理など、さまざまな面から総合的にアプローチすることが大切です。元気な毎日を送るために、以下の対策が効果的です。

| • 良質な睡眠 • バランスの取れた食事 • 適度な運動 • ストレス解消法 |

疲労が慢性化すると健康リスクにつながります。改善が見られない場合は、医療機関に相談してください。日々の小さな習慣改善から始め、より健康的で活力のある生活を目指しましょう。

その他のおすすめ記事はこちら

-

お電話でのお問い合わせ

0120-93-8126

受付時間/平日9:30〜17:00

(土日祝・年末年始を除く)お電話でのお問い合わせ

0120-93-8126

受付時間/平日9:30〜17:00

(土日祝・年末年始を除く) -

商品を購入する